Der weiße Turm von Mulegns wirkt auf den ersten Blick wie eine Filmkulisse von Herr der Ringe. Und doch ist das filigrane Betonbauerwerk, das sich in einem kleinen Schweizer Bergdorf, umgeben von über 3.000 Meter hohen Gipfeln, befindet, kein Werk von Elben oder Hobbits, sondern ein Symbol für technologischen Fortschritt – nämlich das höchste 3D-gedruckte Gebäude der Welt.

Der rund 30 Meter hohe „Tor Alva“ zeigt, was im 3D-Druck möglich ist: zum Beispiel außergewöhnliche Formen, die anders nicht herstellbar wären. Und doch sind solche prestigeträchtigen architektonischen Schmuckstücke nur eine Seite dieser besonderen Branche: Denn der 3D-Druck in der Bauindustrie und Architektur wächst rasant, auch dank immer neuer Entwicklungen im Bereich Hardware, Software und Materialien. Und während immer mehr mittels 3D-Druck gefertigte Gebäude (Büro, Rechenzentrum, Restaurant oder Wohngebäude) eingeweiht werden, wächst auch die Zahl von „Komponenten“, die einen Mehrwert in die Architektur bringen: gewichtssparende Verbindungselemente, wasserleitende Ziegel oder schallabsorbierende Wände. Und nicht zu vergessen: die Welt des Interieurs.

Das Wachstum der Additiven Fertigung in Bau und Architektur spiegelt sich auch in den Zahlen wider: Zwar liegt die Branche mit einem Anteil von rund 1,7 Prozent am Gesamtmarkt (laut Wohlers Report 2025) deutlich hinter den führenden Branchen Automobil, Aerospace und Medical (jeweils mehr als 10 Prozent), doch die Wachstumsraten sind enorm: Laut Mordor Intelligence (die heißen wirklich so) soll der „3D Printing Construction“-Markt bis 2030 um durchschnittlich 37 Prozent jährlich wachsen. Precedence Research rechnet sogar mit jährlichen Wachstumsraten von im Schnitt 65 Prozent bis 2034.

Anspruchsvolle Branche

Trotz dieser beeindruckenden Zahlen sieht Prof. Oliver Tessmann die aktuelle Entwicklung zwar positiv, aber nüchterner: „Der Praxisbezug der Branche wird immer stärker, trotzdem haben viele Projekte noch einen experimentellen Charakter“, so Tessmann, der an der Technischen Universität Darmstadt lehrt und forscht und zudem mit Prof. Ulrich Knaack und seinem Team in Kooperation mit der Formnext das BE-AM-Symposium und die gleichnamige Sonderschau organisiert. „Insgesamt wird das aktuelle Wachstum auch durch fehlende einheitliche Standards in Deutschland und Europa limitiert. Falls wir hier Fortschritte erzielen, kann die Additive Fertigung in der Bauindustrie ein sehr großes Potenzial eröffnen.“

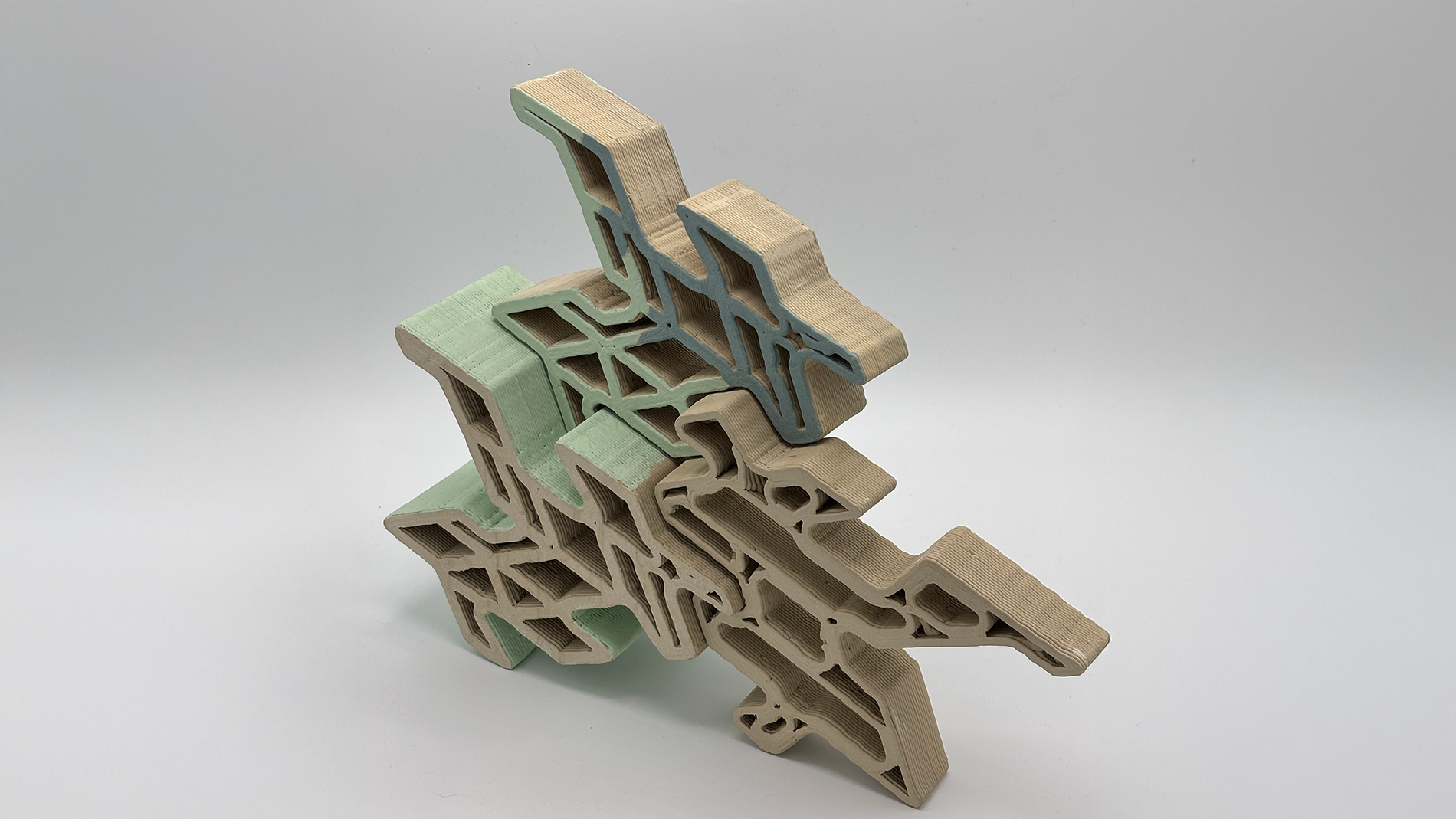

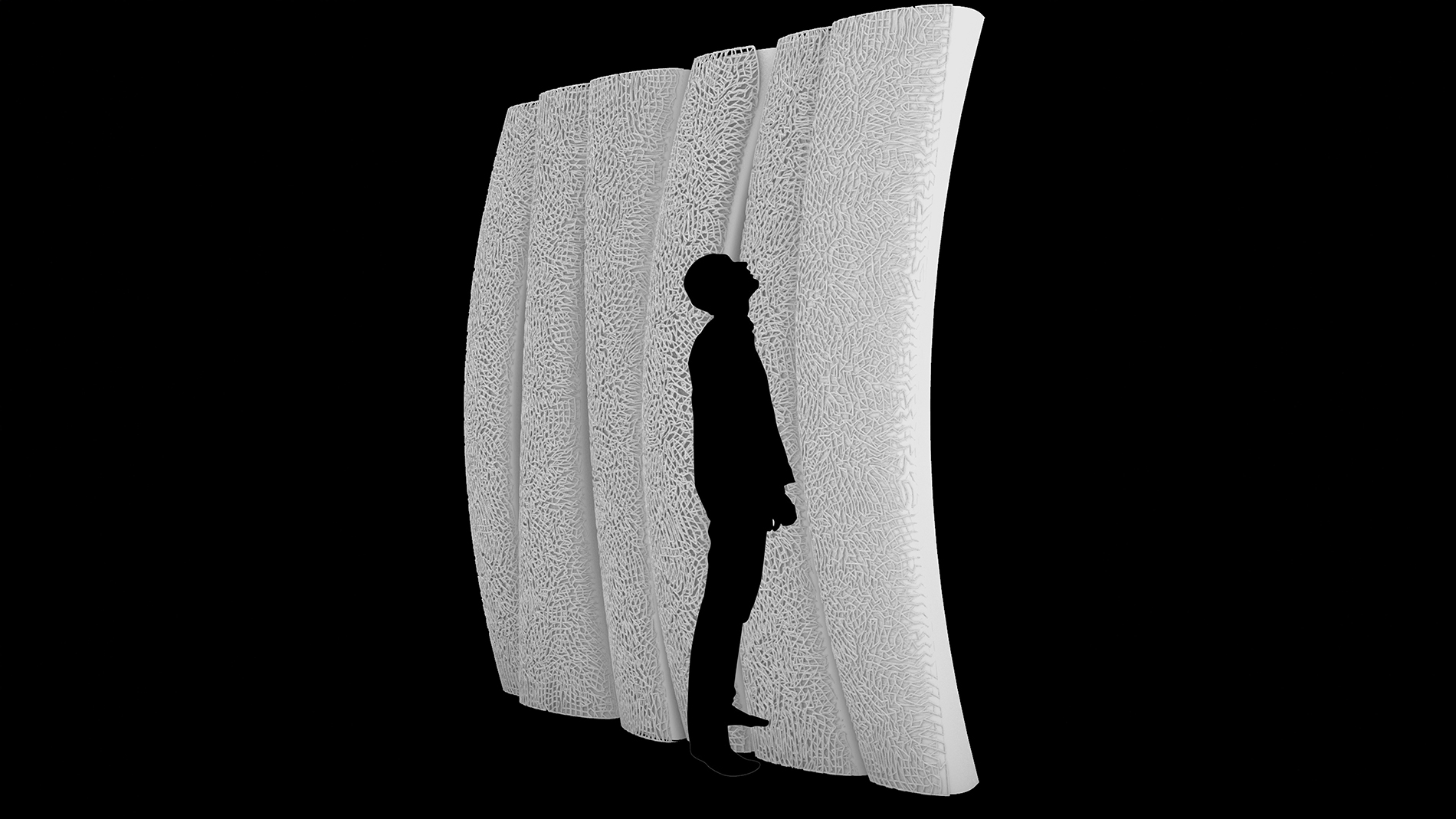

Und trotz der technologischen Fortschritte werden viele Gebäude noch längst nicht zu 100 Prozent automatisiert gedruckt: Bei Wänden entsteht in der Regel nur die Außenfassade mittels 3D-Drucker – das Innere einschließlich Bewährung wird traditionell (also von Hand) aufgefüllt. Auf der anderen Seite macht die Additive Fertigung in der Bauindustrie weit mehr als nur extravagante Gebäudeformen möglich, was sich auch im Kleinen zeigt: So werden an der TU Darmstadt zum Beispiel Nest-Klinker erforscht – das sind Klinkersteine einschließlich individueller Löcher und Vertiefungen, in denen bestimmte Vogelarten nisten können. Denn oftmals verzögern sich Bauprojekte oder werden ganz gestrichen, wenn in der Nachbarschaft in einem Baum oder einer Scheune ein geschützter Vogel nistet. Eine weitere zukunftsweisende Anwendung mit Potenzial ist laut Tessmann der 3D-Druck nachhaltiger Materialien wie Ton zur Schalldämpfung zum Beispiel in Großraumbüros (Beispiele dafür werden auf der BE-AM-Sonderschau auf der Formnext zu sehen sein).

„Zudem kann der 3D-Druck auch in der modularen Fertigung zu einer Mass Customization führen“, so Tessmann. „Hier muss sich bei Architekten und Herstellern allerdings noch ein Umdenken vollziehen – denn nach wie vor werden schlichte Formen vor allem deshalb verwendet, weil sie einfach herzustellen sind.“ Im 3D-Druck ist das anders – hier haben die Geometrien einen deutlich geringeren Einfluss auf den Herstellungsaufwand.

BE-AM-Symposium und -Sonderschau

Einen genauen Blick darauf, wie weit die Additive Fertigung im Bauwesen und Design bereits vorgedrungen ist, bietet das BE-AM-Symposium (Built Environment Additive Manufacturing) und die dazugehörige Sonderschau, die im Rahmen der Formnext bereits zum achten Mal stattfinden – und allen Formnext-Besuchern kostenfrei offenstehen.

Im Mittelpunkt des Symposiums stehen Projekte, die in diesem Jahr realisiert wurden: Das spanische Designstudio Nagami präsentiert Interieur- und Möbelstücke; Etcetera zeigt, wie sich Computational Design und die enge Zusammenarbeit mit Herstellern zu marktreifen Produkten und Räumen verdichten. Neben dem bereits erwähnten Tor Alva wird das „Wavehouse“ diskutiert: Europas größtes 3D-gedrucktes Gebäude wurde von SSV-Architekten in Heidelberg entworfen und dient als Rechenzentrum mit markanter Fassadengestaltung. Neben robotergestützter 3D-Betondrucktechnologie der Firma Vertico widmet sich BE-AM 2025 auch der Forschung und diskutiert unter anderem flexible Dämm- und Absorptionspaneele aus Naturfasern, den Einsatz von 3D-Druck mit Ton für akustische Anwendungen und Artenschutz oder Myzelien als nachhaltige Baustoffe.

Weitere Beispiele können die Besucher der Formnext auf der BE-AM-Sonderschau in Halle 11.0 erleben. Due rund 30 Exponate aus Forschung und Industrie umfassen unter anderem Säulen aus Muschelresten und recycelte Kunststoffe, verschiedene 3D-gedruckte funktionale Ziegel, innovative Verbindungsknoten oder außergewöhnliche Möbelstücke.

Doch die Formnext zeigt nicht nur, was möglich ist, sondern ist auch eine wichtige Plattform für den fachlichen Austausch. „Mit dem BE-AM-Symposium und der dazugehörigen Sonderschau bietet die Formnext Forschenden, Start-ups und innovativen AM-Unternehmen einen wichtigen Zugang zur Bauindustrie, vermittelt ein Verständnis für die speziellen Anforderungen dieser Branche und ermöglicht es, die richtigen Kontakte zu treffen“, so Christoph Stüker, Vice President Formnext. Und Oliver Tessmann ergänzt: „Viele dieser jungen Unternehmen haben oftmals sehr gute Lösungen entwickelt, haben aber aufgrund ihres Ursprungs im Technologiebereich kaum Zugang in das komplexe Bau-Universum. Das wollen wir ändern.“

Weitere Infos:

www.formnext.com/fonmag

www.be-am.de/symposium

BE-AM-Sonderschau: Halle 11.0, F49

BE-AM-Symposium am 19.11.2025, Portalhaus, Raum Transparenz